Plantas, flores, árboles, bosques, jardines: a veces son el pilar de la trama o la lírica. Acompañan, mueven y atraviesan como guiños silvestres. No son solo objetos o geografías, sino elementos que constituyen la ficción en cuentos, memorias, poesías, novelas y hasta ensayos.

Por ejemplo, en narrativa argentina se pueden ubicar desde Todo verdor perecerá (Sudamericana, 1942), casi una crónica de la frustración de Eduardo Mallea —que pulsa su obsesión por asimilar flora y fauna— hasta la finalista del Premio Herralde 2021, Los llanos (Anagrama, 2020), de Federico Falco, que cuenta el duelo de la ruptura amorosa de un hombre que deja pasar el tiempo mientras cultiva una huerta.

Por un lado está, también, el ensayo El árbol (publicado en 1979 y reeditado en 2016 por Impedimenta), del británico John Fowles, que reflexiona provocativamente sobre la conexión entre la creatividad humana y la naturaleza. Por otro costado, aparece la obra completa de la uruguaya Marosa di Giorgio, plagada de hadas, brujas, niñas sexualizadas y también flores, hongos y hasta ajos para ir armando un mundo que, según César Aira, está “hecho de transformaciones, de sorpresas, de pasajes fluidos entre lo humano y lo animal”.

Desborda, florece, echa raíz. Libros ya clásicos, otros rescatados del olvido y también novedades en los que la naturaleza avanza sobre la escritura. La sostiene como vector a la vez que la riega. Para conjurar al verano, nada mejor que meter mano en tierra, remover todo y dejar que aparezca una cosecha caprichosa, un compilado exuberante de literatura atravesada por lo botánico.

Este año que se va arrancó con Hubo un jardín (Páginas de espuma), de Valeria Correa Fiz. La autora, rosarina que vive en Madrid, es poeta y ya había publicado en 2016 un libro de relatos, La condición animal (Páginas de Espuma). El segundo, ajustado entre la lírica y la prosa, tiene siete cuentos que hasta podrían ser leídos como novelas cortas. Las plantas y flores, la lluvia, el río Paraná, son un juego con el entorno, una escenografía engañosa de apariencia bucólica que en realidad envuelve algo más: historias en distintos momentos de la vida de sus protagonistas en los que la naturaleza, propia o exterior, se desborda.

En invierno llegó a las librerías argentinas Todo lo que crece (Páginas de espuma), de Clara Obligado, una novela que es en realidad un breviario de memorias, a la vez que una reflexión sobre la naturaleza y su relación con la literatura. O la escritura. O el lenguaje. O su vida. O sus lecturas. O todo eso. Entre la autobiografía y la microficción, va desde el pueblo familiar de 9 de Julio en la provincia de Buenos Aires hasta la actualidad asentada hace décadas en España.

“Los hongos metabolizan desechos y cadáveres”, dice la autora, que mira el mundo con sorpresa sabia y concluye que “a partir de ellos todo crece, implacable”. Desde la muerte hacia la vida, igual que de la semilla a la planta y de la niñez a la vida adulta. En este itinerario silvestre y literario, Obligado usa su historia para contar también otras, por ejemplo la de los árboles.

Entre otras cosas también explica que “según el Génesis, el primer castigo fue botánico, y consistió en expulsarnos de un paraíso, de un jardín”. Entre exilio y pertenencia, mezcla pensamiento y literatura con paseos por la naturaleza y la lectura, con macetas, campo, Wislawa Szimborska, Oliverio Girondo, el entomólogo y paisajista Gilles Clement y Arthur Rimbaud, entre tantos otros.

Anunciando la primavera, en octubre la editorial Bajo la luna publicó El silencio de las plantas, que —como explica el subtítulo— son 137 poemas sobre hierbas, flores y frutos. Federico García Lorca, James Joyce, Leopoldo Lugones, Pablo Neruda, Silvina Ocampo, Alejandra Pizarnik o William Carlos Williams son algunos de los autores.

“Desde la antigüedad, el arte y la literatura se sirvieron de expresiones figuradas tomadas del mundo vegetal y mostraron atención por el mundo de los cultivos”, dice la antóloga Elisa Boland en el prólogo. “Una flor, un fruto, un árbol, es algo más. Ese algo más es lo que queremos mostrar con esta selección, donde la poesía se cruza con la botánica, la jardinería, y el vagabundeo por la naturaleza, sin perder su rumbo estético”, invita y al abrir las hojas aparecen, ordenadas casi científicamente, seis secciones lírico-botánicas (Árboles y arbustos; Flores, Rosas, lirios y azucenas; Frutos y hortalizas; Hierbas pavorosas y Vidas quietas).

En el calor de noviembre germinó una rareza híbrida. Ancolía común (Serapis), de Cléa Chopard, es una especie de libro-laboratorio, editado bilingüe en francés y español con traducción de Ariel Dilon. La autora, poeta y performer suiza nacida en 1989, combina registros y materiales. Entre el catálogo botánico y el prospecto medicinal, aparecen palabras como flores y síntomas que son lenguajes o remedios-metáforas.

Hay ilustraciones enciclopédicas de plantas, fragmentos narrativos, otros ensayísticos y un formato a la vez poético y de diccionario. Como un compost original que alimenta una historia que cuestiona, con humor descarnado, entre otros temas la salud y el cuerpo o el rótulo-estatuto de lo que se cataloga como escritura femenina.

Antes, en castellano se hablaba de “huerto de flor” para distinguir a este del huerto donde se cultivan hortalizas. Pero se empezó a usar el vocablo francés jardín, que facilita un poco todo. Le digan como le digan, es una zona de terreno en donde se cultivan especies vegetales, que puede además tener fuentes, asientos, esculturas y caminos. También es, para la poeta cubana Dulce María Loynaz, el exterior encerrado de una casa y el paraíso perdido de la infancia.

Jardín es su única novela. Un libro extraño que se adelanta al realismo mágico y hasta podría ser la primera ficción distópica cubana que es también una obra biográfica. La empezó a escribir a los 26 años en 1928, la terminó en 1935 y estuvo inédita por casi dos décadas hasta que la publicó la editorial española Aguilar en 1951.

El argumento podría resumirse bestialmente así: es la historia de la mansión en la que vive Bárbara, una mujer que contrasta, en una cuadrícula de la ciudad, distintos archivos y experiencias con tiempos que se superponen. El jardín es el espacio que delimita el interior con el exterior, la línea de naturaleza antes de lo urbano, una selva virgen o bosque tupido, enmarañado “de arboleda recia y compacta, con senderos mal trazados y acequias por donde se escurría un agua turbia arrastrando insectos y hojas secas”. Por ahí camina la protagonista, sin entrar ni salir.

Son más de 350 páginas divididas en cinco partes. Una historia armada con narrativa, geografía, sustancia poética, matemáticas, flores, idiomas, ciencias naturales, prosas líricas, plantas medicinales, personajes corridos de tiempo y lugar, calaveras, camas, alguien que duerme con joyas, historias de familia, relaciones sociales y de poder, asfixia. Muchos de sus poemas también florecen de un modo ahogado, como por ejemplo “Eternidad”, que termina así: “Deja, deja el jardín…/ no toques el rosal:/ Las cosas que se mueren/ no se deben tocar”.

Diana Bellessi tiene, además de una obra contundente, un hit que le piden, casi a gritos, en lecturas y eventos. Con tierra, duelo amoroso y Pink Floyd, He construido un jardín termina así: “El jardín mata/ y pide ser muerto para ser jardín/. Pero hacer gestos correctos en el lugar errado, / disuelve la ecuación, descubre páramo. / Amor reclamado en diferencia como/ cielo azul oscuro contra la pena. Gota/ regia de la tormenta en cuyo abrazo llegas/ a la orilla más lejana. I wish you/ were here amor, pero sos jardinera y no/ jardín. Desenterraste mi corazón de tu cantero”.

Bellessi tiene también el aclamado El jardín, publicado por Bajo la luna en 1992 y reeditado en 2021, un libro que es como un sustrato que se enriquece con pensamientos sobre los desposeídos de la tierra, el amor a otra mujer, el paso del tiempo, la democracia nueva y el contacto con la naturaleza. De ahí viene, además, el nombre que da título al documental sobre su vida dirigido por Claudia Prado, Diego Panich y Cristian Constantini en 2012.

En El jardín secreto se ve a la poeta santafesina en su lugar en el mundo, el Delta, en una sucesión de intimidades cotidianas que suceden entre las mareas del arroyo Marchini, árboles, su perra Talita, plantas, río, flores, lecturas, la espera de la promulgación de la ley de matrimonio igualitario, la charla continua sobre poesía, política y aventuras barriales en su porción de isla. Todo eso también invade el resto de su obra.

Junto a Irene Gruss, Arturo Carrera y María Teresa Andruetto, Bellessi es una de las exponentes de una generación de poetas que floreció en los años 80, después del período a la última dictadura militar. Docente de talleres literarios, algunos en cárceles bonaerenses, y traductora de May Sarton, Ursula K. Le Guin, Mary Oliver y June Jordan, entre otros grandes nombres. Adriana Hidalgo editora publicó en 2009 su poesía reunida, Tener lo que se tiene, y la Fundación El Libro le dio el Premio al Mejor Libro Argentino de Creación Literaria de ese año.

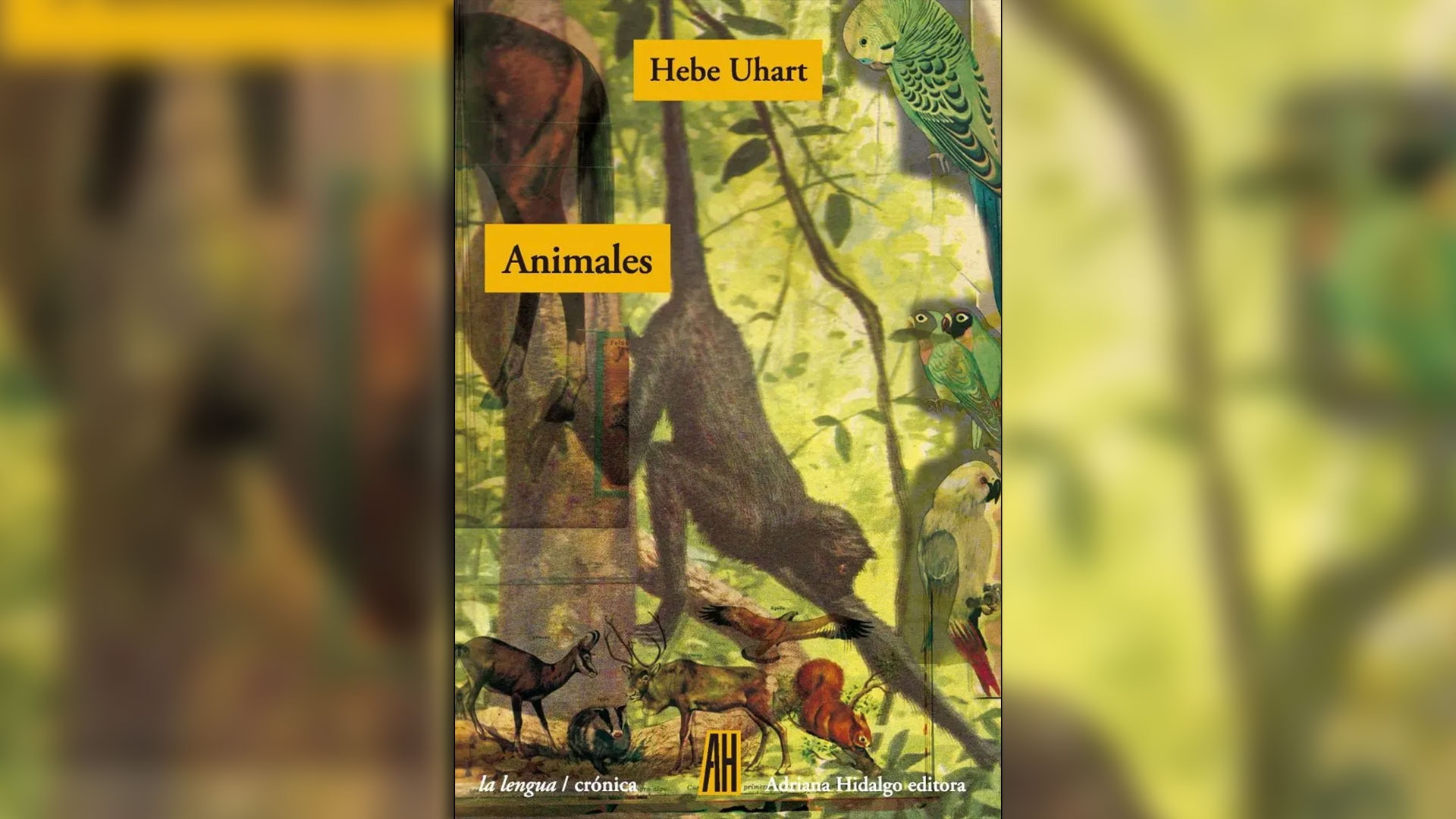

“Aquí estoy acomodando las plantas, para que no se estorben unas a otras, ni tengan partes muertas, ni hormigas. Me produce placer observar cómo crecen con tan poco; son sensatas y se acomodan a sus recipientes; si éstos son chicos, se achican, si tienen espacio, crecen más”. Así comienza Guiando la hiedra, el relato más famoso de Hebe Uhart, publicado por primera vez en 1997 en el libro del mismo título editado por Simurg y recopilado en 2010 en sus Relatos reunidos (Alfaguara). Ese trabajo de jardinería en el balcón es el presente de un discurrir de pensamientos, un ir y venir entre la sabiduría filosófica y cierto asombro ante el mundo.

También con mirada tierna y reflexiva, salpicada de buen humor, transcurre De plantas y animales (Tusquets), de la poeta uruguaya Ida Vitale, publicado en 2003. La autora hila con agudeza zoología, recuerdos, botánica, citas literarias, reflexiones, datos científicos, narraciones mitológicas. Escrito en prosa y ordenado como bestiario personal, el entorno natural es casi un espectáculo mirado con extrañamiento cercano para rendirle su tributo personal a la naturaleza y al lenguaje.

Alguien corta las hojas elegidas, las pone a secar entre las páginas de un libro haciendo presión para secarlas, pero con cuidado de que no se rompan y espera. Después, las traslada a un cuaderno especial, en donde se ordena todo. Hay que identificar cada planta, cada flor, para consignarlas enciclopédicamente con datos como quien fue recolector, el lugar donde sucedió, la fecha y el hábitat. Se pueden incluir semillas, frutos, madera, pétalos, dibujos, fotos.

El resultado, en botánica, se llama herbario. Es un cuaderno científico, pero también es bastante poético porque está repleto de datos, colores, tiempo que pasa, dedicación, curiosidad, observación, historias imaginables, conocimientos específicos, detalles. El primero del mundo es de 1551, del profesor italiano Luca Ghini. Desde entonces, lo hacen otros fitologos, pero también estudiantes de primaria o de secundaria, coleccionistas metódicos y curiosos amateurs varios.

En un lugar tan incierto como específico de aquellos grupos estaba la estadounidense Emily Dickinson. Era un poco ermitaña y escribió poemas fabulosos que aún son influencia en la literatura universal, pero se publicaron después de su muerte. De niña ayudaba a su madre en el cuidado del jardín. Después se puso a estudiar las plantas por su cuenta y en la escuela empezó a interesarse más científicamente en la botánica.

A los nueve años, en 1839, comenzó a recolectar, estudiar y coleccionar flores y plantas de Amherst, su pueblo natal en Massachusetts. Para 1846 tenía 424. Preservó en un herbario cada ejemplar con su etiqueta de información correspondiente. Ese cuaderno de 66 páginas y tapas verdes todavía existe, dos siglos después. Es meticuloso y libre, infantil y científico, precioso y emocionante. Sobrevivió al tiempo. Pero es frágil.

Está conservado en la biblioteca de libros raros de la Universidad de Harvard y ni siquiera los investigadores podían consultarlo para no destruirlo. Finalmente, en 2020 se digitalizó y ahora está en la red, completo, accesible para todo el público. Comienza con un jazmín blanco y cierra con un ramo de salvias. Las variedades están agrupadas por géneros, pero las estaciones y climas se cruzan, así que el conjunto transita entre la exploración científica y la belleza visual. Es delicado y emocionante como su poesía, que también está plagada de naturaleza.

En uno de sus poemas más famosos, en traducción de Silvina Ocampo, Emily Dickinson dice:

Cuando cuento las semillas

sembradas allá abajo

para florecer así, lado a lado;

cuando examino a la gente

que tan bajo yace

para llegar tan alto;

cuando creo que el jardín

que no verán los mortales

siega el azar sus capullos

y sortea a esta abeja,

puedo prescindir del verano, sin queja.

Seguir leyendo: