Por los derechos de los animales

Miles de personas cruzan a diario por este puente. Sus paredes están tapizadas de grafiti; el suelo, cubierto de manchas arraigadas al concreto, y pequeños montes de basura en los rincones se han acumulado durante días, quizá semanas. Uno de sus extremos desemboca en el metro La Paz, la estación que adoptó su nombre del municipio del Estado de México donde se encuentra. Según las autoridades, al menos 66 000 personas usan este puente todos los días, pero nadie se detiene en la otra orilla, ahí donde un olor penetrante cubre las escaleras, donde se alcanzan a ver cientos de cerdos agolpados en corrales diminutos, donde se escuchan sus gritos de dolor y el ruido seco de los golpes que reciben. El tumulto de pasajeros, el pregonar del ambulantaje y los motores de los viejos camiones que transportan a más personas desde la periferia no logran silenciar los alaridos que salen del matadero. Quienes cruzan esta estructura amarilla aceleran el paso, quizá para no escuchar ni oler lo inevitable. Aunque hay un muro que pretende ocultar lo que ahí sucede, en la parte más alta de las escaleras de este puente no hay nada que impida que cualquiera sea testigo de la masacre.

Para llegar hasta aquí, los cerdos fueron transportados desde muy lejos. Los estados con enormes granjas y establos son Jalisco, Durango y Veracruz; los que son famosos por sus cortes de carne, Sonora, Chihuahua y Nuevo León. Pero ninguno tiene tantos mataderos como el Estado de México, donde hay registrados más de doscientos, además de los rastros clandestinos que escapan del radar de las autoridades. Aquí, los animales solo llegan a morir. Esta entidad y la capital del país comparten el voluminoso flujo de trabajadores y estudiantes, pero también el de alimentos: 98% de la carne que se consume en la capital sale de aquí. Algunos de estos locales son proveedores de grandes cadenas comerciales, pero la mayoría vende en la “Calle Siete”, como se conoce al mercado San Juan Pantitlán, al oriente de la ciudad, donde las taquerías compran la carne sin que nadie cuestione la legalidad de su origen, o las condiciones en que viven y mueren los millones de animales de los que nos alimentamos.

Los pasajeros del metro La Paz apresuran el paso y así evaden lo que sucede en el terreno contiguo, pero conocen bien el origen de ese olor, de esos gritos. Conocen incluso mejor el destino de esos animales. Todas las personas que hemos consumido carne lo sabemos. Hemos visto y apartado la mirada de las campañas de las organizaciones defensoras de los derechos de los animales; nos hemos encontrado en la carretera a los camiones que los transportan hacinados; hemos sido testigos, una y otra vez, del maltrato que sufren. Pero decidimos no mirar, decidimos caminar más rápido.

La filósofa Hannah Arendt ya escribía sobre el fenómeno de la “banalidad del mal” en 1963, esa incapacidad mental o emocional para ser conscientes del daño que provocan nuestras acciones, como si las viéramos “a través de un velo que adormece la conciencia”. Así, restamos importancia al mal que provocamos y lo justificamos con la búsqueda de un bien mayor. Cuando los actos violentos se integran a nuestra vida cotidiana, son tan habituales que pasan desapercibidos y creemos que eso es lo normal y que así debe ser. Arendt desarrolló este concepto en una larga crónica para The New Yorker sobre el juicio a Adolf Eichmann, el oficial encargado del transporte de judíos a los campos de concentración y exterminio nazis. Para muchos habituados al consumo de carne, la relación entre estos fenómenos parece fuera de lugar. Para quienes han dedicado años al estudio de los animales y su comportamiento, es una comparación necesaria para cuestionarnos la relación que tenemos con la naturaleza y que, con los años, se ha convertido en nuestra propia condena. La lucha por los derechos de los animales ya no es un asunto que solo involucre a jóvenes que sueñan con utopías llenas de flores, es una de las discusiones centrales para asegurar nuestro futuro y en la que la ciencia es el mejor argumento.

***

Hay al menos nueve rastros en el municipio de La Paz, según el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Los que manejan a cerdos y bovinos están ocultos tras altos muros y puertas metálicas. Solo el olor y el sonido los distingue de las grandes naves industriales que inundan la zona. A las cinco de la mañana de un sábado de septiembre, a las afueras de uno de estos locales, en una estrecha calle, lo que reina es el silencio y las ocasionales peleas de los perros que viven en los alrededores.

Siete personas convocadas por Animal Save Movement tiritan y aprietan los brazos contra el pecho para protegerse del frío, mientras esperan el paso de los camiones que transportan a los animales. Con gises han marcado en el piso mensajes de protesta: “Sus vidas son igual de valiosas”, “Los animales no son cosas”. De pie, sostienen carteles con fotografías de cerdos y vacas agonizantes, con los ojos llenos de terror. Los empleados del rastro los miran sin inmutarse, algunos levantan la mano en forma de saludo porque ya las reconocen, las han visto decenas de veces.

Este ritual de madrugada, protestar frente a los mataderos y despedir a los animales que se encaminan a la muerte, es conocido como vigilia. Es uno de los pilares que promueve la organización internacional fundada por Anita Krajnc, una mujer canadiense que en 2010 comenzó a aproximarse a los camiones que transportan cerdos para ofrecerles agua. Una frase de León Tolstói se ha convertido en el mejor resumen de su mensaje: “Cuando el sufrimiento de otro ser te causa dolor, no te rindas al deseo inicial de huir del que padece, antes al contrario, acércate más, todo cuanto puedas, y trata de ayudarle”. La misión de Animal Save es mirar el dolor, mirarlo de frente, y lograr que más personas hagan lo mismo.

Una activista de Animal Save durante la vigilia. Ella y otros activistas luchan por los derechos de los animales y detener el horror detrás de la carne que comemos.

Este sábado, el primer camión tarda tres horas en aparecer. Al verlo desde lejos, las activistas se levantan de inmediato alzando una mano con el conocido símbolo de amor y paz que forman sus dedos. Una de ellas se acerca a negociar con el chofer para que se detenga unos minutos y nos llama con la mano cuando logra convencerlo. Corremos los cincuenta metros que nos separan, sabemos que el tiempo es poco. “Ahora vas a ver lo que te decía, tienes que ver sus panzas”, dice Mariana Cobos, joven universitaria de veinticinco años que ha participado en las 89 vigilias que se han organizado desde la Ciudad de México. Lleva ya cinco años como activista por los animales. Ha saltado las bardas de granjas insalubres, ha arrebatado pollos de las manos de sus verdugos y cargado cerdos para llevarlos a un santuario; hasta hace unos meses, llevaba consigo algo que los activistas llaman “compromiso de liberación”, una pulsera con la forma de un tenedor que significa que Mariana, durante tres años, no compartió la mesa con nadie que comiera productos de la explotación animal. Su madre, que no es vegana, la convenció de ser más flexible y volver a comer con su familia, aunque ellos sigan consumiendo carne.

Mariana señala el abdomen abultado de un grupo de cerdos. Apresurada, comienza a darles agua, a acariciar sus orejas, y la escucho murmurar algo que no alcanzo a entender. Ni tres horas de espera, ni decenas de videos que documentan la violencia en los mataderos, ni las campañas masivas de organizaciones pueden preparar a nadie para mirar, fuera de una pantalla, lo que ahí sucede. La brutalidad cobra más fuerza cuando puedes tocarla.

Al menos cien cerdos viajan apiñados en este camión, revolcándose en sus propios desechos. Han viajado durante días sin un techo que los proteja de las inclemencias del tiempo. El sol les ha quemado la piel y ha calentado las barras de metal que los contienen, a tal punto que han lacerado sus costillas. Varios, quince a simple vista, tienen restos de vómito amarillo en sus trompas, que se ha esparcido por los cuerpos de los que van recostados en el piso. Algunos aún respiran, sus vientres suben y bajan en medio de charcos de orín y excremento. Otros permanecen inmóviles, quizá están muertos. Al fondo se ven cinco, los que señala Mariana, que tienen grandes protuberancias en el abdomen, tumores producto de las cargas hormonales que añaden a su alimento para acelerar su crecimiento y así alcanzar los 1.485 millones de toneladas de carne de cerdo que se producen cada año en México, según la Secretaría de Economía y el Consejo Mexicano de la Carne.

Sus ojos se asoman entre las barras. Temerosos, acercan su nariz a las botellas de agua que les ofrecemos. Dudan y se alejan por unos segundos. La experiencia les ha demostrado que el contacto humano es siempre una amenaza. Cuando sienten las primeras gotas de agua, sacan la lengua, desenfrenados, tratando de beberla toda. Algunos ya no pueden moverse para alcanzar el líquido, lo miran ansiosos, pero no pueden acercarse. Parecen estar de pie, pero solo están sostenidos por el cuerpo de los otros, ya no tienen fuerza para mantener la cabeza levantada y sus ojos se entrecierran despacio, como si dieran los últimos suspiros. Entonces entendí por qué, en murmullos, Mariana les pedía perdón. Perdón por no poder salvarlos, perdón por no lograr detenerlos, perdón por todo lo que les han hecho antes de llegar aquí.

El chofer enciende de nuevo el camión. Antes de la despedida, acariciamos la piel lastimada de los cerdos y el pelo endurecido que la cubre, en el último acto de ternura que podrán experimentar. La próxima vez que este camión se detenga será para descargarlos, antes de ser desangrados hasta morir.

Lo que ocurre del otro lado de los altos portones varía según las instalaciones y capacidades de los rastros. Algunos, los que supuestamente siguen los más altos estándares del bienestar animal, sueltan una descarga eléctrica para dejarlos inconscientes, pero eso no siempre funciona. Otros, la gran mayoría, los desuellan vivos, los dejan desangrarse o los matan a golpes. Afuera del rastro solo queda una punzada en la boca del estómago que tardará varios días en desaparecer.

Aunque parezcan grandes debido al alimento que consumen, estos cerdos tienen apenas cuatro meses de vida. Cuatro meses en los que, como todos los animales que comemos, han vivido agolpados unos contra otros, buscando su alimento entre sus propios desechos, sin poder moverse, sin caminar ni disfrutar del cielo abierto. Los cerdos, además, tienen un sentido del olfato más agudo que los perros. Nunca sabrán cómo huele una brisa de aire fresco.

Activistas de Animal Save escriben mensajes con gis durante una vigilia frente a un rastro de La Paz, Estado de México, en septiembre de 2022. Ellos luchan por los derechos de los animales y detener el horror detrás de la carne que comemos.

***

A pocos kilómetros de ahí, en la colonia Carlos Hank González, un rastro similar recibe quince mil pollos y gallinas en un día cualquiera. Hace unos años, el área donde degollaban a las aves estaba a la vista de quien estuviera al otro lado de la acera. Animal Save ha realizado “acciones directas” en este sitio, el siguiente nivel de activismo que implica intervenir el lugar y detener la cadena de producción hasta lograr liberar algunos animales. Después de eso, los dueños del local decidieron cubrir la zona de degüelle con una lona color azul. El olor puede percibirse varias cuadras alrededor.

Cada camión transporta casi ochocientas cajas que contienen en su interior a cuatro o seis gallinas que viajan apretadas unas contra otras. Desde las rendijas puede verse que algunas tienen las patas rotas, forzadas a entrar a un espacio diminuto. Algunas no tienen pico o tienen un ojo desorbitado, y otras se han convertido en una masa cubierta de sangre que apenas si respira. Alrededor del camión hay decenas de gallinas muertas en el piso, algunas con las marcas de una llanta sobre el cuerpo. Junto a la lona azul, un ventilador gigante escupe plumas, sangre y restos de órganos.

La mujer que vende alimentos y bebidas a los empleados del local mira los camiones con indiferencia. Con el tiempo ha logrado acostumbrarse al olor, al excremento que cubre el pavimento. “Lo feo era cuando podías ver ahí que los mataban, ahorita ya lo taparon y está mejor”, dice. Y esa ha sido la única consideración que los dueños del lugar han tenido. En marzo de 2018, los vecinos bloquearon la carretera México-Texcoco durante varias horas para exigir el cierre del local por la falta de higiene, los olores, las ratas y cucarachas que atraía. Entonces se abrieron mesas de negociación, pero nadie sabe qué sucedió después. El municipio no tiene ningún documento relacionado con las quejas de vecinos, con el proceso para atenderlas o con cualquier sanción que se les haya impuesto a los propietarios.

“[Las organizaciones] queremos también visibilizar a las personas que son víctimas de este sistema, no se trata solo de los animales”, dice Roberto Arias, otro integrante de Animal Save, el único hombre en este grupo, quien ha enfrentado, con su propio cuerpo, las agresiones y amenazas de los empleados de las granjas y los mataderos. “La gente que vive alrededor tiene problemas de salud y tiene que vivir viendo y oliendo esto. Quienes trabajan ahí tienen condiciones laborales precarias. En la pandemia, aunque estuvieran enfermos [de covid-19], los hacían venir a trabajar. Todos, aunque no se den cuenta, están siendo oprimidos por un sistema de explotación. Y contra eso es la batalla”.

El horror detrás de la carne que comemos. Vista aérea de la Procesadora de Aves León. La lucha por los derechos de los animales.

***

Algunos lo llaman “disociación”, otros, “disonancia cognitiva”. Algunos creen que no queremos poner en riesgo nuestra comodidad, otros, que es el sentido de pertenencia lo que nos mueve. Lo cierto es que lo que hace la mayoría es mirar a otro lado. “Si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos serían vegetarianos”, ha dicho Paul McCartney, quien renunció a consumir carne desde 1975 y es uno de los principales promotores de PETA.

“Lo que hacemos es disociarnos, como si todo ese daño no tuviera nada que ver con nuestras formas de consumo”, explica el doctor Álvaro López, miembro fundador del Seminario Permanente de Estudios Críticos Animales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Por eso preferimos creer que los animales no sufren, no sienten, no son como nosotros. Porque si asumiéramos la verdad, que estamos torturando cruelmente a millones de seres vivos, nos costaría vernos en el espejo todos los días”.

Juan sabía, hace unos cinco años, que investigar a la industria de la carne sería difícil no solo por el secretismo que la envuelve, sino porque tendría que presenciar escenarios que él también preferiría ignorar. El investigador de Mercy For Animals ha visto las condiciones en las que viven los cerdos en las granjas; ha visto y documentado el sistema de jaulas en el que las gallinas, aun con los órganos al descubierto y unidas a la vida por un frágil respiro, siguen siendo obligadas a poner huevos. Para hacer su trabajo, Juan debe ser celoso de su anonimato, que le permite infiltrarse en estos sitios para tomar fotografías y videos que prueben la violencia y crueldad de la industria. “La primera vez fue un shock, a pesar de que ya sabía en lo que me metía, sabía lo que iba a ver”, dice desde el cuadro negro de una videollamada. “Pero al entrar a un matadero de cerdos… Todavía me da escalofríos, no puedo procesarlo correctamente. Es una experiencia que siempre va a estar ahí, que me persigue. Es la peor experiencia que he vivido”.

Durante 2021, 6 932 208 animales fueron asesinados para su consumo en México, a un ritmo de un animal cada 4.5 segundos. El mismo tiempo que pasa entre un parpadeo y otro, entre un suspiro y otro. Inhala, exhala. Un cerdo muere desangrado. Inhala, exhala. Un toro recibe una descarga eléctrica hasta que su corazón se detiene. Inhala, exhala. Una gallina es lanzada a un balde de agua hirviendo hasta que sus órganos colapsan. Inhala, exhala. Una navaja filosa cruza la yugular de una oveja. Inhala, exhala. La industria pecuaria es un gigante que se alimenta de nuestras necesidades, de los mitos sobre la nutrición que nos han hecho creer que la proteína animal es vital para la salud y de nuestro rechazo a lo que sabemos que ocurre detrás de sus muros. Los humanos hemos cazado, criado y consumido animales históricamente. La industria, sin embargo, ha acelerado su crecimiento con la creación de nuevas formas de explotación, producción y sufrimiento. Inhala, exhala.

“Los cerdos, las gallinas y cualquier especie que hoy forme parte de este sistema están condenados a vivir en un espacio muy pequeño, sin poderse mover, sin tomar el sol, sin relacionarse con sus crías; están obligados a producir, a tener hijos una y otra y otra vez hasta que su cuerpo se agote. Eso no es vida, no lo merece nadie”, dice Juan. Quizá la mayoría no lo sepa, pero las vacas no están hechas para producir leche, ni las gallinas, huevos. Los alimentos cargados de hormonas y las modificaciones genéticas las han convertido en productoras eficientes. Pero cada huevo, cada litro de leche y cada embarazo las descalcifica, deteriora su cuerpo y sus defensas, y así, un huevo y un becerro a la vez, poco a poco se marchitan hasta que llegan a un matadero.

El horror detrás de la carne que comemos. Esta es una escena en la Procesadora de Aves León, en el Estado de México, donde se sacrifican pollos y gallinas, en octubre de 2022. La lucha por los derechos de los animales.

Desde su nacimiento, los “animales de consumo”, como los llama la industria, son sometidos a distintos procedimientos físicos: a las vacas les retiran los cuernos, los cerdos son capados, a las gallinas les quitan el pico, los caballos son marcados con hierro caliente y ninguno, en ninguna etapa del proceso, recibe anestesia o algún tratamiento que aminore el dolor.

Pero esta violencia se gesta en otro sitio, en la arrogancia milenaria de creer que todo ser vivo en este planeta existe para servirnos, para sernos útil y satisfacer nuestras necesidades. Los animales vistos como espectáculo, como comida, proveedores de servicios, como un objeto más, una herramienta que somos libres de utilizar. Ya en 1872, Charles Darwin publicó La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, una obra complementaria a El origen de la especies, que proponía algo tan radical como la posibilidad de que los animales también pudieran tener emociones, algo que muchos años después se conoce como sintiencia (la capacidad que tiene cualquier ser vivo de experimentar emociones positivas y negativas). La idea judeocristiana y predominante de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y, por lo tanto, está por encima del resto de los seres vivos cerró toda posibilidad de debate.

En 1975, el filósofo Peter Singer escribió Animal liberation. A new ethics for our treatment of animals, un libro fundacional para el movimiento por los derechos de los animales. En él explica la necesidad de dar un trato ético a los animales no humanos, porque tienen la misma capacidad de sufrir que nosotros, y eso debe ser evitado. Fue entonces que se popularizó el término “especismo”, aunque fue acuñado por el psicólogo británico Richard D. Ryder cinco años antes. La palabra hace referencia a la discriminación que sufren los seres vivos con base en la especie a la que pertenecen. Para muchos activistas y académicos es tan grave y reprobable como el racismo o la misoginia. Con el paso del tiempo y la politización del tema han surgido distintas vertientes. Desde el vegetarianismo, que es un régimen alimenticio sin proteína animal, pasando por el bienestarismo, que promueve mejores condiciones de vida para los animales, hasta el antiespecismo abolicionista, que tiene la convicción de promover los derechos de los animales y combatir activamente toda forma de explotación. “El veganismo es la extensión lógica de la filosofía de la no violencia”, dijo el activista por los derechos civiles Dexter Scott King, hijo de Martin Luther King.

***

“Los antiespecistas estamos en contra de la explotación y el uso de otros animales. No solo hablando de la industria alimentaria, en cualquier actividad que participe y se explote, se entrene o se use un animal”, dice Roberto Arias con la claridad de quien ha tenido que explicar lo mismo más de una vez. “El veganismo no es una dieta, no es una moda, no es un estilo de vida. Es una postura política que es relevante en una lucha por hacer de este planeta un lugar justo para todas y todos”.

Desde hace tiempo, Roberto dejó de invertir tiempo en convencer a quienes rechazan que el ser humano es solo un animal más. Sigue convencido de que la experiencia de ver el sufrimiento detrás de la industria de la carne cambiaría la opinión de cualquiera. El joven de veintiséis años, con intensa mirada y voz apacible, se ha dedicado al activismo animal desde 2018. Tiene siempre a la mano algún dato devastador, una anécdota de terror o alguna historia de resiliencia con la que busca reconfortarnos o, quizá, reconfortarse a sí mismo. Cuenta, por ejemplo, de la acción directa en un matadero de toros en la que uno de los empleados tomó en sus manos la cabeza de uno de los animales y comenzó a acuchillarla frente a los activistas.

“Yo pensé: ‘¿Qué estamos haciendo mal como sociedad para que esta persona actúe así?, ¿dónde está la compasión, lo que nos queda como humanos?’. ¿Sabías que las personas que trabajan en mataderos son más propensas a ejercer violencia doméstica, que sufren aislamiento social, ansiedad, y hay muchos casos de abuso de drogas y alcohol?”, me pregunta mientras nos lleva en un recorrido por los mataderos de La Paz.

Días después cumplirá su promesa y me compartirá todos los estudios sobre el tema. Con la misma calma, cuenta que la Ciudad de México no tiene rastros registrados, pero hay decenas de locales clandestinos. “Matan a unos sesenta mil animales en la ciudad, pero quién sabe dónde. Si comes carne en la Ciudad de México, no hay certeza de dónde viene. No existe algo como el consumo responsable, eso se lo inventan las marcas”, agrega. Más tarde compruebo lo que dice: hay una iniciativa de ley con la que quieren ubicar, clausurar y sancionar estos sitios, porque en la capital del país 63 414 animales son asesinados cada año sin que se sepa dónde o en qué condiciones.

Estos jóvenes activistas han ido a mataderos de cerdos, bovinos, pollos, caballos; la constante que reportan son las condiciones insalubres y de claro sufrimiento en las que los mantienen. Mariana no olvida la vigilia en la que vio brotar lágrimas interminables de los ojos de un toro. Roberto tiene siempre presente a Ferdinand, un toro que fue rescatado cuando los dueños del rastro ya lo habían dado por muerto. “Es basura”, les dijeron sobre el becerro, que había nacido demasiado flaco y pequeño para sobrevivir. Ambos han hecho largos recorridos por el mercado de Sonora, un centro de trabajo para brujos y santeros, donde rescatan animales que han sido lanzados al basurero.

***

Zaira Rosales no pertenece a ninguna organización, pero participa en las actividades de muchas. Ha estado en vigilias, acciones directas y rescates de animales maltratados. Su formación es en Filosofía y, desde que era universitaria, comenzó a interesarse por el trabajo de Peter Singer y las implicaciones éticas de nuestra relación con los animales. Su acercamiento al antiespecismo comenzó desde lo intelectual, pero en septiembre de 2013 se convirtió en algo físico. Zaira y otras quince personas realizaron un performance en el Tianguis Cultural del Chopo en el que fueron marcadas con un fierro caliente con el número 269, cifra que llevaba un ternero rescatado en Israel y que se convirtió en un estandarte del movimiento antiespecista. Zaira comenzó a sentir el ardor que carcomía su piel, después su carne; movió el brazo como un reflejo, pero resistió hasta obtener la marca. “Queríamos enseñarle a la gente lo que sufren las vacas que son explotadas y esclavizadas, queríamos enseñarles lo que no quieren ver”, dice.

Zaira Rosales. El 15 de septiembre de 2013, ella y otras quince personas fueron marcadas, con un fierro caliente, con el número 269, como parte de un performance en el Tianguis Cultural del Chopo. La lucha por los derechos de los animales.

Cuando le cuento a Luis la historia de Zaira, me hace repetirla otra vez. Le cuesta creer que se haya lastimado voluntariamente. “Las vacas chillan bien feo cuando las marcan. No me imagino cómo gritó ella”, dice antes de darle otra mordida a su taco de res. Luis trabaja en un matadero desde los quince años. Aceptó la entrevista a regañadientes, doblegado por la insistencia y a cambio de su almuerzo. No cree que su testimonio sea importante: “Yo solo hago lo que me dicen”, agrega luego de dar un largo sorbo a su botella de refresco. Confirma, sin dudar, cada una de las denuncias de los activistas: que los animales llegan enfermos, que lloran tratando de escapar, que a veces tardan mucho en morir, que han tenido que matarlos con martillos o palos, que a veces sueña con ellos, que escucha sus gritos en duermevela, que si pudiera, trabajaría en algo más. A sus veintiún años, el joven delgado y de tez morena, que fuma un cigarro tras otro después de almorzar, debe mantener a su esposa y a dos hijas. Los seis mil pesos que gana cada mes apenas son suficientes para cubrir sus gastos, pero en los mejores días puede llevarse algo de la carne que sobra a casa. “Hasta un puerco entero nos ha tocado repartirnos, que según venía muy malo, pero yo no le vi nada, a nadie le hizo daño”, dice.

Luis ha visto a quienes organizan las vigilias. Una vez le compartieron un “queso de quién sabe qué”, porque no era un lácteo, y no le gustó. Él y su familia no comen carne todos los días, pero no es una decisión ética ni medioambiental, sino económica. “Yo no hago esto por gusto, eso sí, pero casi siempre que comemos carne es de aquí, del rastro, porque no alcanza para más”, dice, y se apresura para regresar a trabajar.

La entrada a este matadero, el mismo que alcanza a verse desde el puente de la estación del metro, está rodeada de casas y pequeños comercios. Los vecinos tienen quejas por el ruido y el olor, pero con el tiempo se han acostumbrado. A las diez de la mañana de un jueves de agosto no se escuchan los gritos desesperados de los animales, sino canciones de Celso Piña a todo volumen. Para quienes están del otro lado de esa puerta, decorada con un dibujo torpe de un cerdo y una vaca, es un día de trabajo como cualquiera. Tres hombres salen del rastro con un uniforme blanco salpicado con manchas de sangre para comprar tamales y café a un vendedor en bicicleta. Mueven la cadera al ritmo de la cumbia mientras comen. Es un día de trabajo como cualquiera.

En México, de acuerdo con el Consejo Mexicano de la Carne, hay al menos 350 000 personas que tienen un empleo gracias a esta industria. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el promedio de sus salarios es de 2 700 pesos al mes, poco más de la mitad del salario mínimo; 83% trabajan en la informalidad, sin un contrato ni seguridad social. México es el quinto país de mayor producción de carne en el mundo, detrás de China, Estados Unidos, Brasil y Rusia. En 2021, la industria representó 2% del PIB, esto es, 364 000 millones de pesos. Pero esa bonanza económica no llega a personas como Luis. En un país donde, según el Coneval, 22.5% de la población no tiene asegurado su alimento y 52.8% vive en condiciones por debajo de la línea de pobreza, términos como “antiespecismo” o “veganismo” parecen venir de otra realidad. En un año, cada mexicano consume 73.9 kilos de carne y en eso gasta 1 400 pesos cada mes, un promedio nacional. Son las personas que pertenecen al sector más adinerado, las que viven en hogares con ingresos mensuales de 54 000 pesos o más, las que gastan 6 367 pesos en carne, quienes podrían cambiar sus patrones de consumo sin problema y marcar la diferencia.

Zaira Rosales. El 15 de septiembre de 2013, ella y otras quince personas fueron marcadas, con un fierro caliente, con el número 269, como parte de un performance en el Tianguis Cultural del Chopo. La lucha por los derechos de los animales.

***

“Yo no entiendo por qué la gente se sorprende cuando le dices que los animales sienten”, dice Verónica Reed, una atlética veterinaria que deja ir palabras altisonantes en cada oportunidad. “No sé si son pendejos o se hacen”. Mucho tiempo, Verónica fue parte del grupo conocido como “perrigatistas”, quienes dedican su activismo a la protección de perros y gatos. Fue hasta que hizo su posgrado en Bioética, hace tres años, cuando decidió dar el salto al abolicionismo. “Como veterinaria, conozco perfecto los procesos de explotación y crueldad a los que son sometidos los animales. Luego escuchas [en la UNAM] la parte ética, filosófica y neurocientífica y ya no puedes pensar igual. No era congruente que yo siguiera formando parte de ese sistema sabiendo lo que ahora sé”, dice mientras camina por un parque con tres de sus dieciséis perros.

El doctor Álvaro López es parte de la revolución que ha hecho que personas como Verónica o Zaira Rosales decidan llevar su activismo un paso adelante. Si bien es geógrafo de formación, con un posdoctorado en Turismo y Planeación, junto con seis colegas de otras disciplinas fundó el Seminario Permanente de Estudios Críticos Animales, un espacio dentro de la UNAM para reflexionar y cuestionar nuestra relación con los animales. Sus integrantes son veterinarios, filósofos, abogados, pero hay puntos de encuentro entre perfiles tan disímiles: el antiespecismo y la búsqueda de la abolición de todo tipo de explotación y esclavitud animal. Esta no es la primera ni la última iniciativa que ha surgido desde el ámbito académico, es un movimiento que se ha expandido desde Argentina hasta los países escandinavos. Esta agenda es promovida por profesores en universidades de todo el continente, como el doctor Álvaro, que en octubre pasado logró la organización del primer congreso en el que especialistas de todas las disciplinas, desde la filosofía hasta las matemáticas, cuestionaron las muchas formas de esclavitud animal.

El debate sobre la ética y la moral que rigen nuestra relación con la naturaleza poco a poco se ha abierto puertas en la agenda pública e incluso en instituciones que podrían engendrar una contradicción, como la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la propia UNAM. Hay activistas con esa formación profesional que han señalado la necesidad de replantearse algunas de las asignaturas, pues “zootecnia” no se refiere a otra cosa más que a la formación de profesionales para explotar a los animales “de granja” con mayor eficiencia. “Esta rama sigue viendo a los animales no humanos de manera mercantil, y obviamente es una reflexión que se tiene que abrir en las facultades de veterinaria. Hay un punto fundamental para nosotros y es que el centro de nuestra consideración moral hacia los demás animales está en la sintiencia. Sobre esto ya hay bases científicas sólidas, no es una interpretación subjetiva o si nos gustan o no los cerditos y los borregos. Son seres sintientes, lo sabemos, y por eso tiene que cambiar nuestra relación con ellos”, dice Álvaro.

La doctora Beatriz Vanda es parte del comité de ética de la FMVZ y ha sido uno de los pilares de este seminario. “Las evidencias científicas […] demuestran que la mayoría de las especies de vertebrados tienen un sistema nervioso central lo suficientemente desarrollado para sentir dolor físico y que poseen las estructuras neuroanatómicas y neurotransmisores necesarios para experimentar emociones como el sufrimiento, miedo, ansiedad, ira, desesperanza y placer, entre otras. Los animales no humanos también tienen conciencia, en el sentido de que se dan cuenta de lo que ocurre en su entorno y en ellos pueden reconocer a otros individuos y relacionarse”, escribe en su artículo “Los animales ¿objetos de explotación o seres sintientes?”, publicado en Protrepsis, revista editada por la Universidad de Guadalajara.

La sintiencia de los animales dejó de estar a debate desde 2012, cuando un grupo de neurocientíficos firmó un manifiesto conocido como “Declaración de Cambridge sobre la conciencia”, en el que se asegura que todos los animales, desde pericos hasta elefantes, tienen conciencia de su existencia, de su entorno, de las amenazas que viven, y pueden experimentar emociones iguales a las de los seres humanos: la angustia, el miedo, la tristeza, la alegría, e incluso desarrollan relaciones de afecto con otros individuos. “Decidimos llegar a un consenso y hacer una declaración para el público que no es científico. Es obvio para todos en este salón que los animales tienen conciencia, pero no es obvio para el resto del mundo. No es algo obvio para la sociedad”, dijo Philip Low, neurocientífico canadiense, investigador adjunto del Massachusetts Institute of Technology, cuando presentó el documento junto al renombrado físico Stephen Hawking.

“Cuando pienso en lo que he visto en los mataderos y en lo que sé como veterinaria solo me queda una esperanza”, dice Verónica mientras uno de sus perros se acerca a lamer su cara, “y es que el dolor que experimentan es intensísimo, fisiológicamente es una cascada de sustancias químicas que bloquean todas las sensaciones y te matan. Les pasa a todos los seres vivos. Es lo único que me deja tranquila, que tal vez ese dolor lo dejan de sentir antes de morir. Tal vez”.

Ante la avalancha de evidencias sobre el sufrimiento de los animales, en España, los Países Bajos, Francia, Colombia, Reino Unido y otros países más ha avanzado la legislación para reconocer jurídicamente a los animales como “seres sintientes”, como parte de sus políticas de bienestar animal. Son discusiones que continúan por sus implicaciones económicas y el cambio radical que significa su implementación. En el corazón de la discusión está una visión de la vida animal como instrumento para satisfacer las necesidades de las personas, el hombre como la medida de todas las cosas. “El ser humano, a lo largo de su historia, se ha esforzado por desprenderse de su parte natural, porque lo que ha buscado es cada vez estar mejor, esa ha sido una de las grandes narrativas de la modernidad”, dice Álvaro, “pero mientras eso ocurre, los animales no humanos han estado sometidos a fuertes dosis de sufrimiento. Nuestra visión antropocentrista debe cambiar, no es corrección política, no es sentimentalismo, lo dice la ciencia, lo dice fuerte y claro, pero no queremos escuchar”.

***

El silencio de un domingo por la noche se rompió con decenas de mensajes instantáneos que brotaban de un chat en el que participan más de sesenta activistas. Había ocurrido un accidente, una tragedia. Era casi la medianoche cuando llegaron las primeras noticias del camión que se había volcado en una de las principales vías de Ecatepec, Estado de México, en agosto pasado. Pero las víctimas no eran tratadas como tales. No acudió el equipo médico al rescate, no se aglomeraron patrullas ni ambulancias en su auxilio. Al contrario, decenas de personas de los alrededores se acercaron para llevarse o mutilar algunos de los cuerpos que habían sido aplastados por los fierros del transporte colapsado.

Verónica Reed recibió las noticias desde su casa, a unos cincuenta kilómetros del accidente. Eran las once de la noche y durante más de sesenta minutos dudó si debía acudir y tratar de ayudar a las víctimas. Ese día no estaba segura de poder soportar las imágenes que le esperaban en el kilómetro 35 del Circuito Exterior Mexiquense. Su intuición no estaba equivocada, pero diez minutos después le remordió la conciencia y decidió acudir al lugar donde un camión que transportaba más de doscientos cerdos se había accidentado. No soportó la imagen sangrienta y se resguardó en su auto hasta la madrugada. Mariana Cobos y Roberto Arias, de Animal Save, acudieron al lugar, y dos meses después aún recuerdan los detalles de esa noche. “Era como una pesadilla en la vida real. Había cadáveres por todos lados, llegaba gente a matar a los pocos que seguían vivos. El seguro iba a cubrir todo, pero igual se llevaron a unos que tenían las piernas rotas, la cara deshecha”, cuenta Mariana.

Zaira Rosales, la filósofa que viste de ropa negra de terciopelo y que se marcó la piel en El Chopo, también estaba ahí. Ella no ayudó a sacar a los cerdos de entre los fierros retorcidos, sino a contener a los empleados de la compañía de transportes que querían evitar el rescate. “Sí hubo momentos de tensión porque además la gente se estaba robando los cadáveres, para ellos eran un pedazo de carne”, dice. Junto con otros activistas formaron un escudo humano para proteger a los pocos cerdos que sobrevivieron, hasta que lograron negociar que les entregaran dieciséis. La mayoría de los sobrevivientes fueron llevados al santuario Seres Libres mientras les encontraban un hogar definitivo, pero uno, Rosadito, necesitaba atención especial.

Ante su incapacidad de enfrentar la muerte, Verónica decidió luchar por la vida, la de Rosadito. El cerdo de ochenta kilos tenía la mandíbula destrozada por el impacto del choque y fue internado de emergencia. Se convirtió en el primer cerdo en tener un implante facial que le permitiera llevar una vida normal. En el mercado de la carne, Rosadito valdría unos tres mil pesos, pero la Doctora Husky, como conocen a Verónica porque ocho de sus perros son de esa raza, pagó diez veces más para salvarlo. Hoy viven juntos en el Ajusco, una zona montañosa del sur de la capital, aunque pronto será enviado a un santuario.

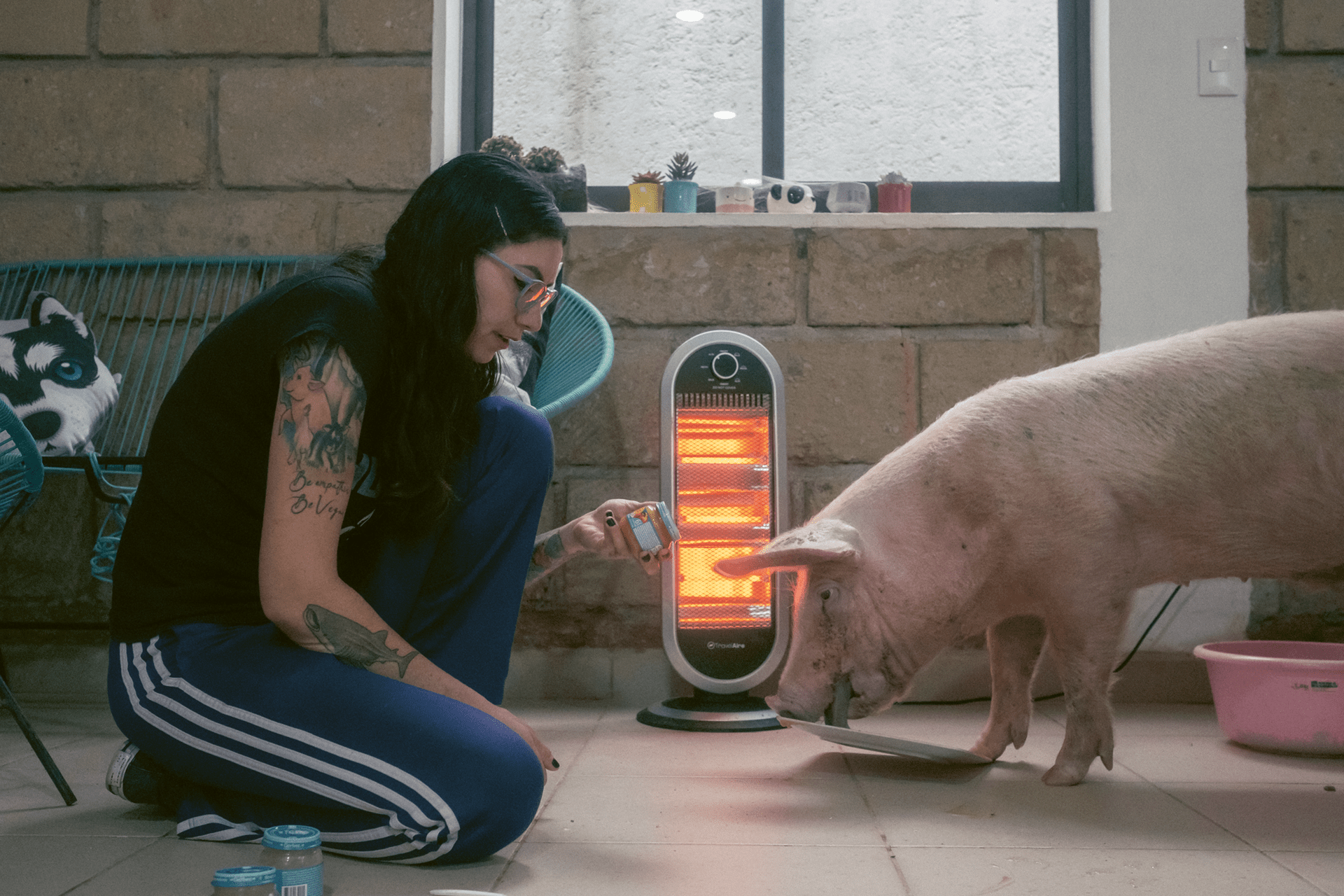

Dos meses después del accidente, a las diez de la mañana, Rosadito duerme entre cobijas en una casa de plástico hecha para perros. Tiene siempre un calentador eléctrico que lo resguarda de las bajas temperaturas del Ajusco. Dieciséis perros nos reciben con ladridos desde el patio, Verónica alza la voz para tratar de contenerlos. Rosadito sigue durmiendo con la tranquilidad de quien nunca conocerá un matadero. Se escuchan sus suspiros en calma. Hasta que Verónica extiende su brazo tatuado con todo un paisaje submarino, coloca croquetas en un recipiente y comienza a agitarlas. En pocos segundos, Rosadito despierta moviendo la cola, buscando el alimento con su nariz. Mira con recelo a sus visitantes, pero eso no le impide seguir comiendo de su primer plato, que después será complementado con un frasco de papilla hecha de fruta, de la que suelen dar a los bebés. “El de mango es su favorito, ¿verdad, Rosadito?”, dice Verónica mientras lo alimenta con un frasco más.

Quedan pocas huellas del accidente del que fue rescatado, aunque seguramente lo recuerda, pues los cerdos tienen memoria de largo plazo que les permite aprender y tomar decisiones. Las secuelas se hacen evidentes porque tiene siempre la lengua expuesta y en un costado alcanza a verse una cicatriz que da una forma irregular a su quijada. El matadero y sus horrores han quedado atrás, a Rosadito le esperan unos quince años de vivir tranquilo. Se sabe poco de lo que sucede con los “animales de consumo” cuando avanza su edad, pues suelen morir en pocos meses. Quienes se dedican a rescatarlos y darles un hogar se enfrentan al reto de abrir el camino de la veterinaria en áreas que nunca se han desarrollado.

Verónica Reed, en el Ajusco, Ciudad de México, alimenta con comida para bebé a Rosadito, un cerdo rescatado del accidente de Ecatepec. La lucha por los derechos de los animales.

***

Frida García Russell ha enfrentado ese problema en su vida cotidiana desde el Santuario Goyo, un refugio especializado en atender aves en el estado de Hidalgo. “Se me han muerto muchos y algunos no sabemos por qué, luego los veterinarios me dicen que se me van a morir todos porque en uno encuentran algún virus, y luego no pasa nada. Vivo con esa angustia”, dice. Hace tres años, Frida perdió al acompañante que había estado a su lado casi toda su infancia, su perro Chico Bestia. En medio de una tristeza que aún le cuesta trabajo explicar, encontró una nueva conexión emocional con otro ser, uno muy distinto y del que sabía muy poco: una pata que compró en un mercado. Esa relación llegó a su vida cuando ella ya había decidido ser vegana, pero fue la inspiración para fundar el santuario, nombrado así por la pata que, dice, le salvó la vida.

Goyo vivió solo un año, después de pasar por una larga secuencia de enfermedades producto de las condiciones en que nació y vivió sus primeros días en este planeta. Esta especie es abandonada con frecuencia en los parques públicos. Los patos son comprados cuando son muy pequeños e inspiran ternura, pero al crecer se convierten en una fábrica ambulante de desechos que no se puede controlar. Ante la incapacidad de educarlos, son abandonados a su suerte, pero ellos ya no tienen el conocimiento de sus antepasados para sobrevivir y mueren muy pronto. Esta especie, desechable para muchos, fue la que salvó a Frida de la peor crisis depresiva.

Hoy vive con 58 animales a los que les dedica todos sus días. A las gallinas ha tenido que colocarles un implante hormonal para que dejen de producir huevos. “Desde que dejaron de ser tratadas como fábricas de huevos, sus plumas son más bonitas y empezaron a ganar peso”, dice. Frida ha renunciado a su propia vida para salvar las de estas aves. “No puedes viajar y no puedes hacer lo que otras personas, pero, después de ir a varias vigilias, no puedo seguir con mi vida como si eso no pasara, tengo que rescatarlos”. Así ha recibido a gallinas y perros que huyen de la casa de su vecino, un criador de gallos de pelea. Solo una barda separa este santuario de lo que puede ser una de las peores formas de maltrato. “Aquí es un rancho, la gente tiene animales y todos los tratan diferente. Pero no quiero pensar en lo que hace mi vecino. Ya dejamos de pelear, pero siempre recibo a los animales que escapan, y a él no le queda de otra más que dejarlos ir”, añade.

Parecería extraño construir un vínculo con un pato, un ave, con algo tan lejano genéticamente a los humanos. Para esta joven ha sido una exploración que no termina. Goyo pasaba horas a su lado, la seguía y se escondía detrás de sus pies cuando se sentía amenazada. Poco a poco, Frida conoció su personalidad, que le gustaba jugar con el agua, que no le gustaba que la acariciaran. No era como las palomas que hoy viven en el santuario y que buscan las caricias y cariños de quien las rescató. Ni como Peach, el palomo que la cela y resguarda como si ella fuera parte de su reino. “No tiene miedo nunca, aunque es muy chiquito. Se siente siempre seguro y tiene confianza. Me defiende, picotea a los forasteros”, dice, “hace lo que quiere y es feliz”. Ella también sintió el impulso de acudir al rescate de los cerdos, pero la distancia se lo impidió. “También pensé en recibir algunos, pero tengo la responsabilidad de asegurarme de que todos los animales que viven conmigo tengan todo lo que necesitan. Y no sé si podría con un cerdito, no podía recibirlo sabiendo que tal vez no va a ser tan feliz”.

Si los animales son capaces de experimentar los sentimientos negativos que acarrea la brutalidad de la industria de la carne, también pueden conocer las emociones positivas. Los músculos faciales de los cerdos no les permiten sonreír, pero cualquiera que conozca a Popo e Izta, dos cerdos de trescientos kilos que viven en el santuario Huerta Vida Digna, se atrevería a decir que son felices. Ellos fueron rescatados de otro accidente vehicular en el que estuvo involucrado el camión que los transportaba, en 2020. En medio del caos del Estado de México, entre decenas de locales que venden barbacoa y carnitas, una pequeña rendija conduce a otra realidad. La hierba crecida y la lavanda ofrecen un festín de olores que contagia cierta tranquilidad, y pronto se acercan perros, patos, gallinas y la oveja Cascabel a conocer a sus visitantes. Se aproximan curiosos y pierden el interés rápidamente, pero no rehúyen de los humanos porque hace mucho que dejamos de ser una amenaza.

Popo e Izta, dos cerdos rescatados de un accidente, hoy viven en el santuario Huerta Vida Digna. La lucha por los derechos de los animales.

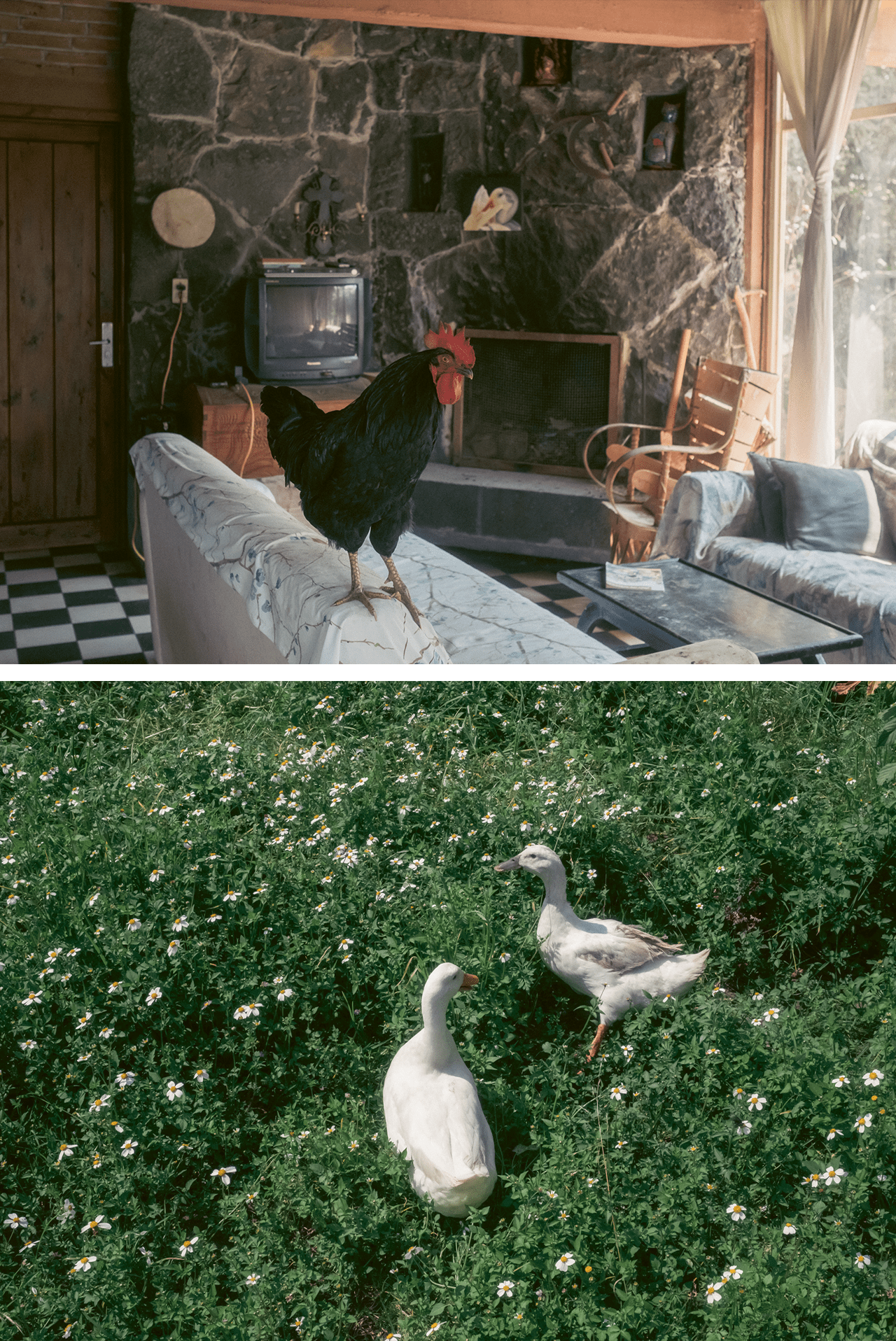

La casa donde vive Víctor Bernal, el dueño de este lugar, ha sido invadida por la presencia de animales desde muchos años atrás. Nos recibe en una sala con manchas de excremento y una gallina nos observa desde una esquina. Víctor no ha estudiado veterinaria únicamente para atender a sus compañeros de casa, ha tenido que aprender de etología para construir con ellos una relación más equitativa. “Paso muchas horas observándolos, aprendiendo su idioma, sus códigos, para que tengamos una relación horizontal; conocerlos, entenderlos y dejarlos ser, yo solo estoy aquí para facilitarles la vida”, dice el economista que alguna vez trabajó haciendo proyecciones financieras para Inditex, uno de los fabricantes de ropa más grandes del mundo, y que hoy recorre el santuario rodeado de animales, con la ropa llena de tierra y dos pequeñas ramas que cayeron de un árbol entre su cabello y que siguen ahí cuando nos despedimos, tres horas después.

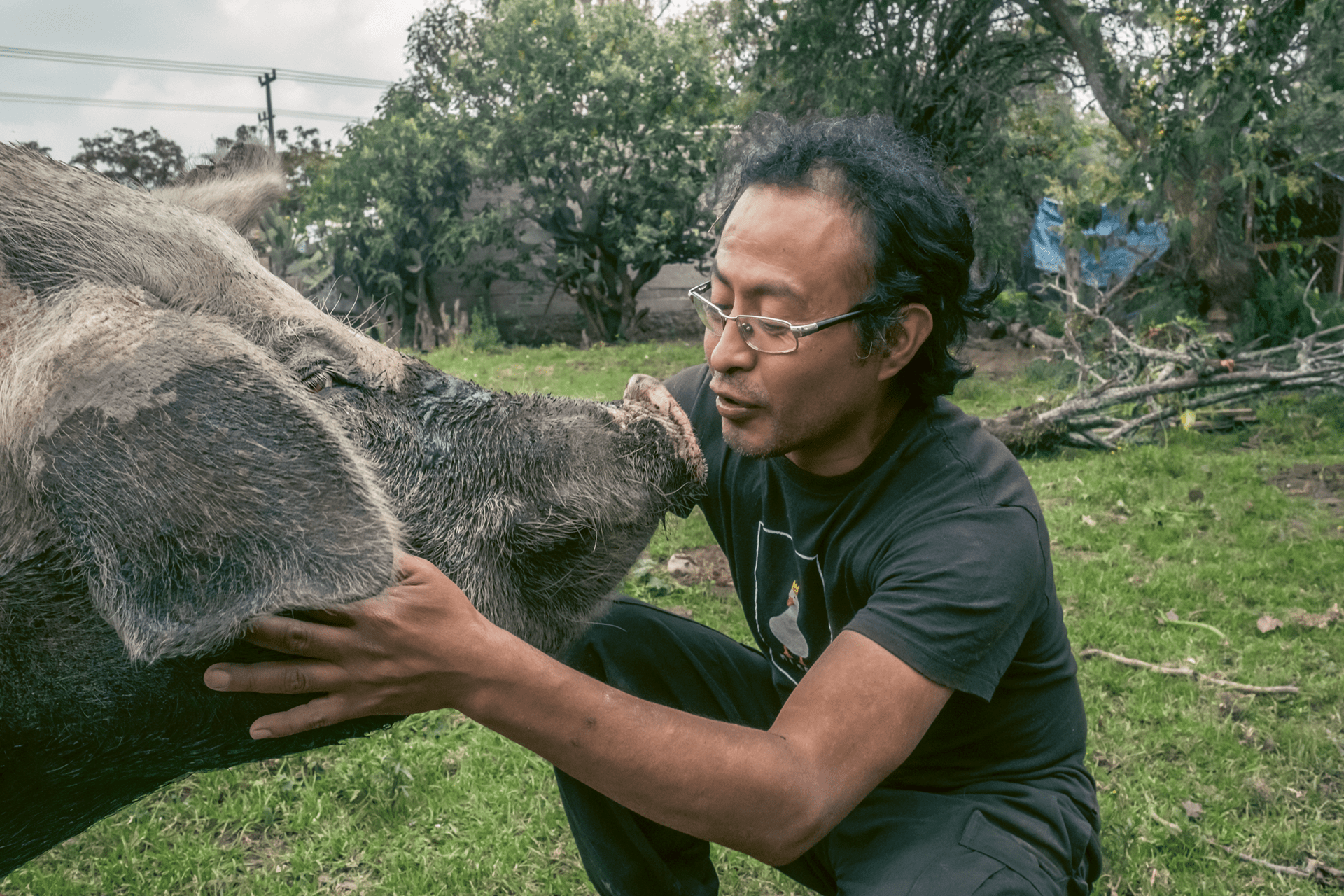

Hace diez años comenzó a trabajar en este lugar que, en su origen, fue concebido como una huerta totalmente sustentable, que generaría los desechos mínimos, que ofrecería alimentos sanos y suficientes para vivir y tener ingresos con su venta. Poco a poco, Víctor renunció a los sembradíos que se comían las gallinas y ha adaptado el lugar para recibir a más de 65 habitantes. Popo e Izta son los de mayor tamaño y los que requieren más espacio, pero pronto tendrán que compartirlo con otro de los cerdos rescatados del accidente de agosto pasado. “Hago todo lo posible por seguir recibiéndolos, y salvar a un cerdo parece poco, pero en una industria que asesina a millones todos los días, salvar uno es apostarle a que algún día eso se termine, es apostarle al futuro que queremos”. Víctor ha visto pasar por su santuario a animales más difíciles de atender, como el toro Ferdinand que fue rescatado por Roberto Arias y, aun cuando sus recursos son limitados, encuentra la forma de enviarlos a otros sitios que puedan rescatarlos.

Arriba: Chon, una gallina rescatada, camina en la sala de la casa de Víctor Bernal, en el santuario Huerta Vida Digna, en septiembre de 2022, en Valle de Chalco, Estado de México.

Abajo: un par de aves rescatadas que residen en el santuario Huerta Vida Digna. Un ejemplo de la lucha por los derechos de los animales.

Este lugar parece sacado de una utopía. Pero para muchos es otro sitio de tantos donde se está gestando una de las revoluciones más importantes: la revolución por los derechos de los animales. Su derecho a ser libres, a elegir sus actividades y vivir en paz tanto como su propia naturaleza se los permita. “Hace muchos años se luchó por los derechos de las personas negras y por los derechos de las mujeres. Esta no es una lucha distinta”, dice Víctor. “Algún día nos va a escandalizar lo que hacemos a estos seres y la forma en que afectamos al planeta. Algún día”.

Desde la academia, el doctor miembro del Seminario Permanente de Estudios Críticos Animales, Álvaro López, coincide en el diagnóstico, pero agrega el sentido de urgencia. “Necesitamos un cambio drástico porque nuestra propia sobrevivencia está en peligro. La contaminación, la falta de agua, la deforestación, todo se conecta con esta visión distorsionada que tenemos de la naturaleza y de los animales. Ellos no existen para servirnos y complacernos, el planeta no está aquí para que nosotros podamos destruirlo, lo que estamos destruyendo es nuestro propio futuro”, dice.

En su “Informe Planeta Vivo 2022”, la organización World Wildlife Fund reveló que, desde 1970, las poblaciones de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios han disminuido 69% en promedio. Según otra organización internacional, World Resources Institute, cada minuto perdemos la extensión de bosque equivalente a cuarenta canchas de futbol, principalmente porque esas tierras se convierten en lugares para criar animales que luego consumimos. Producir un kilo de carne roja cuesta entre cinco mil y veinte mil litros de agua, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mientras que la ganadería por sí sola emite tantos gases de efecto invernadero como todo el transporte mundial. En los Países Bajos, por ejemplo, los almuerzos que proporciona el Gobierno en las escuelas ahora incluyen harinas hechas de insectos, en un intento por lograr que las futuras generaciones reduzcan su consumo de carne y construyan sociedades más sustentables.

“Ya no hay marcha atrás con el cambio climático, eso es irreversible”, dice Álvaro, “pero tenemos la obligación moral de transformar nuestros comportamientos para evitar que se aceleren estos procesos, y eso pasa, necesariamente, por repensar la relación que tenemos con los animales. Y si no nos cuadra el discurso abolicionista que los reconoce como seres sintientes, al menos hacerlo porque lo que está en juego es el futuro de la humanidad”.

Víctor Bernal lucha por los derechos de los animales y detener el horror detrás de la carne que comemos. En esta foto posa con uno de los cerdos que habitan en Huerta Vida Digna, en septiembre de 2022.

Esta historia se publicó en la edición impresa “Región de extremos”.

DIANA AMADOR. Estudió Letras Hispanoamericanas y Periodismo, porque la realidad siempre supera a la ficción. Hubo un tiempo en que quería salvar al mundo, pero ahora se conforma con comprenderlo. Está convencida de que todas las personas tienen algo interesante que contar y siempre está dispuesta a escucharlo. Ha publicado en Chilango, Etiqueta Negra, Quién, Milenio, El Universal, CNN, entre otros medios. En los últimos dos años se ha especializado en temas ambientales. En esta edición escribió sobre los derechos de los animales.

JEOFFREY GUILLEMARD. Fotógrafo autodidacta. Sus documentales se centran en temas sociales contemporáneos como la migración, la sexualidad, las prácticas religiosas y los movimientos sociales. Su trabajo ha sido publicado por The Washington Post, Le Monde, La Repubblica, Bloomberg Businessweek y Der Spiegel.